美术史研究的内涵并无严格定义,关于中国美术的通史有很多,二十世纪以来,中西方都陆续有文字问世,GAC这次推荐的是著名艺术史家巫鸿先生的作品。巫鸿先生著作等身,作品跨学科性很强,融合了历史文本、图像、考古、风格分析等多种方法,而且富于创见。我们此次着重推出的是《全球景观中的中国古代艺术》、《“空间”的美术史》、《美术史十议》三本书,看看他认识的中国艺术史研究中的新观念、新视角及新课题。

《全球景观中的中国古代艺术》

本书从“全球美术史”的视点,分为“礼器:微型纪念碑”、“墓葬:视线不及的空间”、“手卷:移动的画面”、“山水:人文的风景”四部分。对中国古代美术的重要特点进行反思,并结合考古发现和对传世艺术品的解读,阐述传统中国美术对整体的人类美术史做出了什么较独特的也是较有价值的贡献,确定中国美术中具有的既是鲜明文化特性,同时又是源远流长、深具影响的一些基本线索。全书篇幅不长,但非常有助于读者打开眼界,认识中国艺术史乃至全球艺术史研究中的新观念、新视角及新课题。

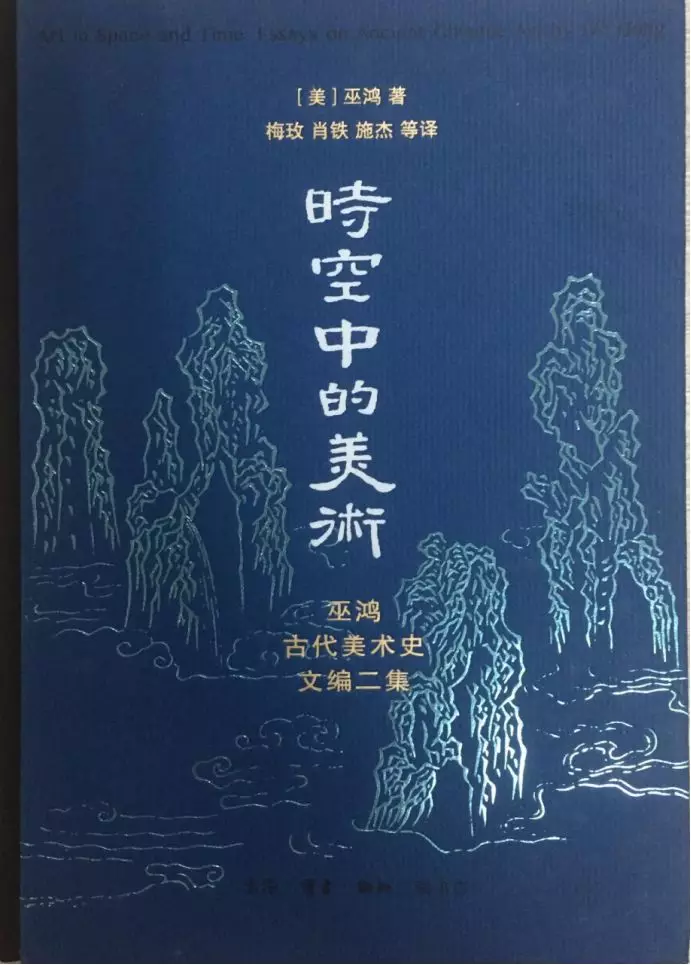

以“空间”为核心的研究方法在美术史学科的发展中有何根据和逻辑?“空间”的概念是否有包容和超越“图像”及“形式”的潜能?这种潜能是否表现为对于客体、主体和原境等常规概念的打破和连接?这三个讲座将通过对我以前做过的中国美术史的个案进行总结和再思考,

随着现代社会的形成,美术史作为人文科学的一支新军,也得以在人类最近的历史时期中萌芽并成熟。但是,在著名美术史学者巫鸿的眼光中,这一广受尊重、日显重要的学科本身仍然是一个年轻的问题,其相关讨论还远远没有充分展开。在《读书》杂志所开的专栏“美术纵横”,巫鸿发表了十篇文章,就美术史何以成为问题、如何拓展其思考的路径、这一问题所置身的波澜壮阔的当代人文场景等等,提纲挈领地阐述了个人的见解。“如果没有自成系统的方法论和操作规则,美术史作为一个‘学科’的意义就很值得怀疑。”除了以上三本书,我们还推荐巫鸿先生的其他作品,有兴趣的读者可以继续往下滑动哦,精彩继续~

本书是对佛教碑刻流行于中国之前一处最重要石刻画像遗存的全面分析和描述,该遗存极大地融合了汉代的历史和文化。1989年亚洲学年会最佳著作奖(约瑟夫·李文森奖)得主。

本书尝试打破美术史研究中的门类之别,以“纪念碑”这一西方古代艺术的核心概念为线索,将装饰艺术、图像艺术和建筑艺术纳入更大范围内艺术的发展变化,重构中国古代美术的宏观叙述。

本书的研究将围绕屏风展开,打破图像、实物和原境之间的界限,涵盖多种艺术和文化类型,从肖像与图画叙事到窥视与伪装,探索屏风在中国艺术史中的独特地位,进而关注一个颇为宏大的问题——什么是传统中国绘画?

在西方学界中,这些文章对近年中国古代美术的研究已产生重要影响。全书分为四部分,包括史前至先秦美术、汉代美术、中古佛教与道教美术及古代美术沿革。书后附有访谈录、论文出处。书中插配古代美术品照片、拓片、线图、地图等图像600余帧。

总的说来,这些文章的目的是希望开阔美术史研究的思维,通过探索新的观念和方法,使这个学科的内涵更为丰富和复杂。从这个角度看,每一篇文章可以说都是开放性的;其目的不在于达到某个铁定的结论,而是希望引出更多的思考和讨论。

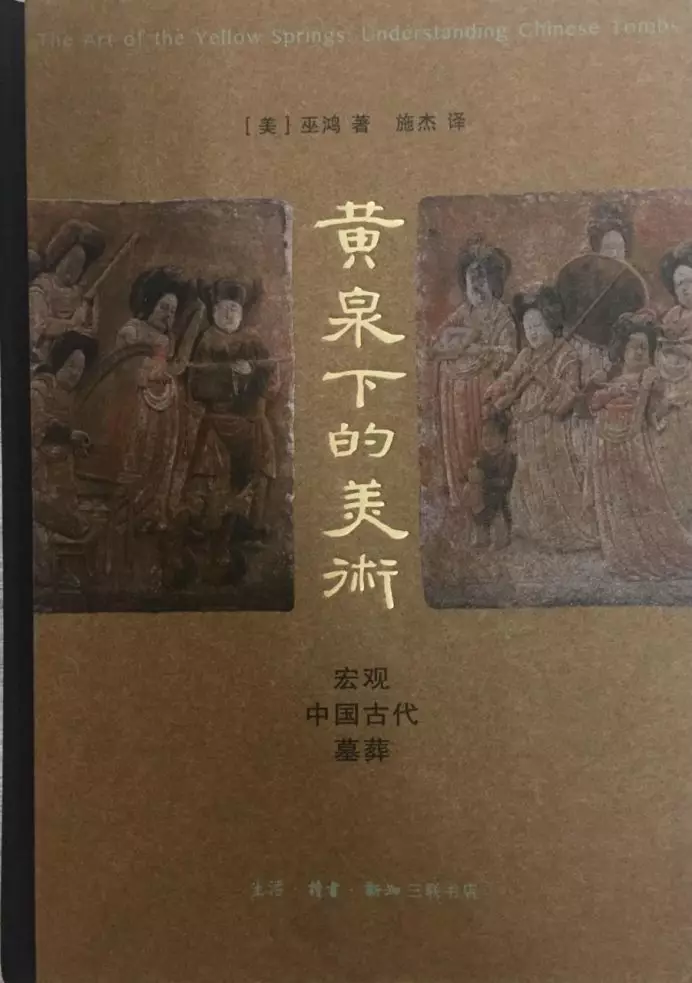

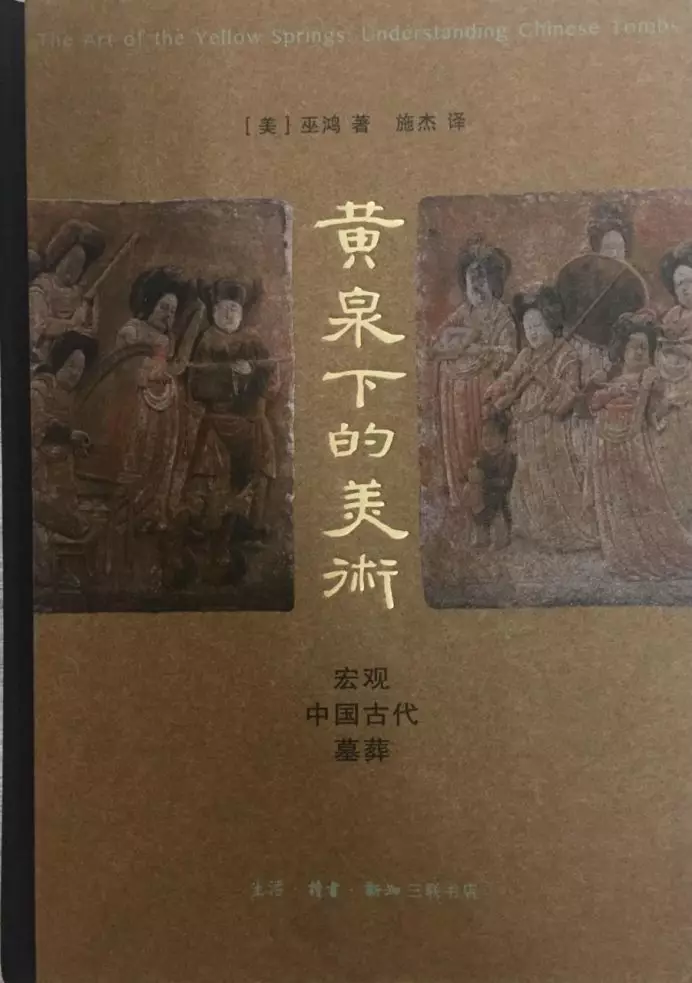

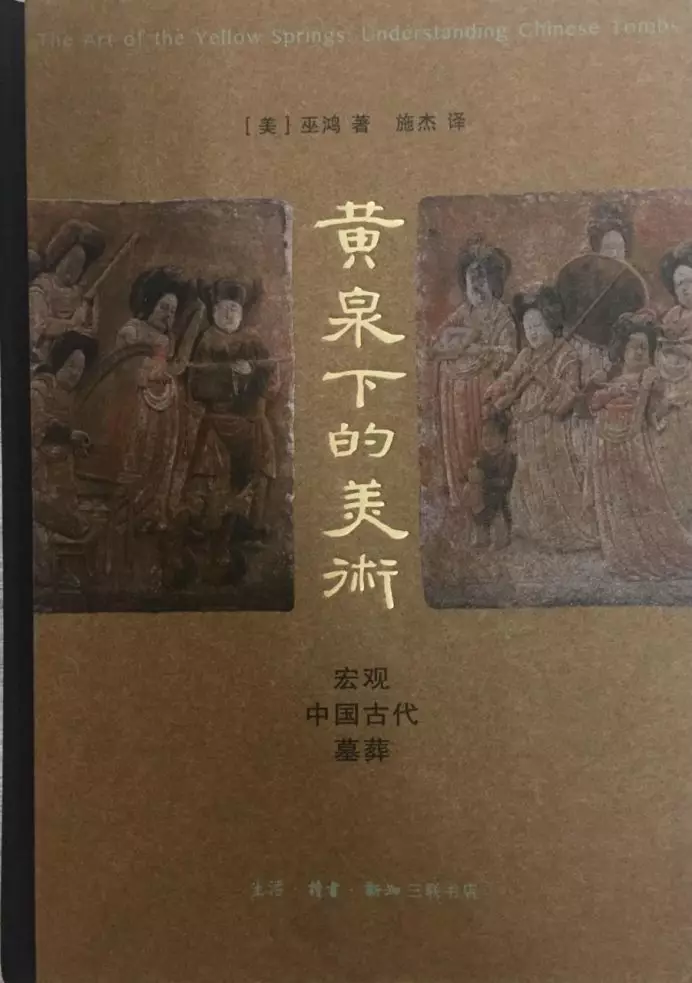

本书的目的不是根据年代顺序呈现出中国墓葬艺术的发展史,也不是要对目前中国版图内不同历史时期的墓葬类型以及地域性丧葬实践进行全面综述,而是描述和分析不同时代和地区的许多个案。

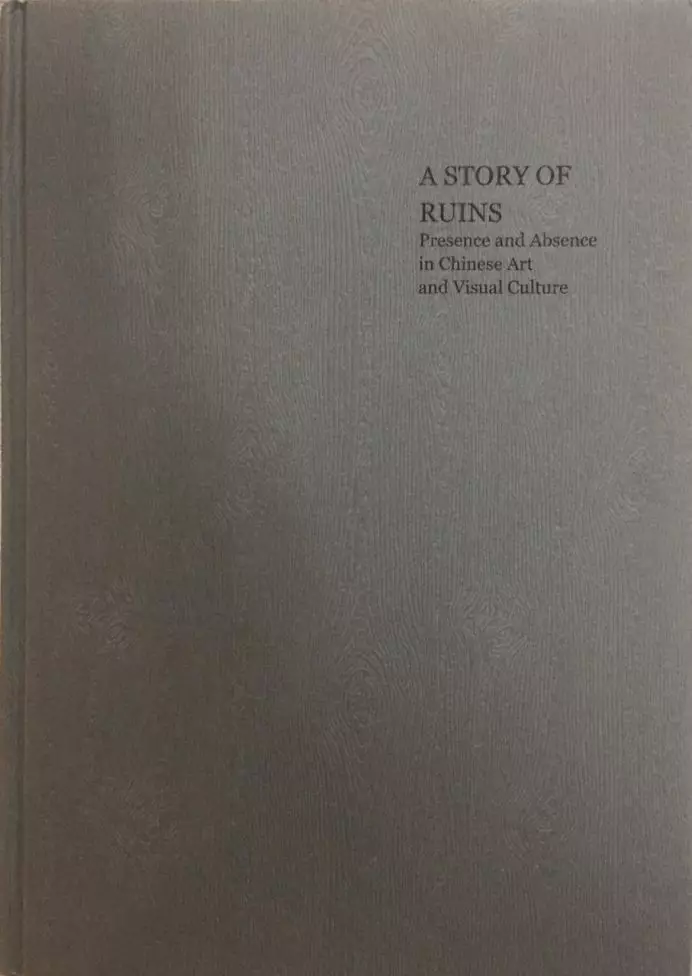

《废墟的故事:中国美术和视觉文化中的『在场』与『缺席』》本书在全球语境中思考中国的美术和视觉文化,分析了一系列丰富的传统和当代视觉材料,包括绘画、碑拓、建筑、摄影、电影、印刷品,以及装置与行为艺术,讲述属于中国的“废墟的故事”。