“复义空间”的复义与静态、扩张、参与

复义(Ambiguity)是英美新批评派(The New Criticism)的核心概念,意指文学的文本语义和结构并不是清晰的,而是复杂的;即当我们阅读一本文学著作时,我们把这本著作脱离各类语境,视为独立的文本(Text),当作文学研究的自足性对象。 今天,我们所要追问的是,当复义以非文学形式呈现时,它是否有效?还存在活力吗?这个答案是肯定的。

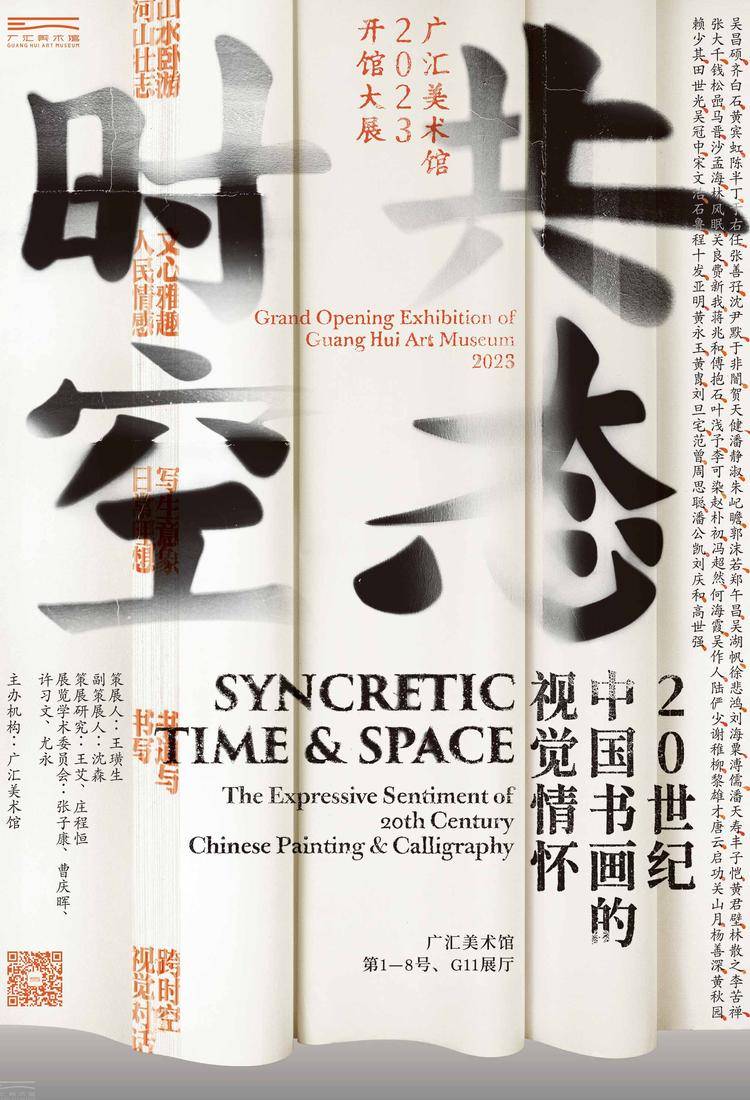

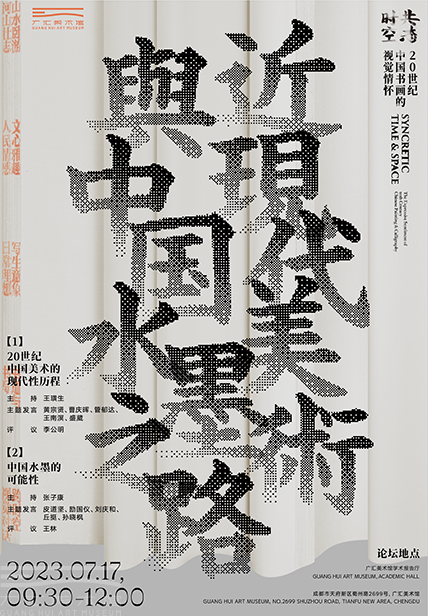

展览介绍

广汇美术馆于2022年1月21日下午16时开幕的国际公共艺术展——“复义空间”,便是在艺术领域中对复义的探索。以公共艺术展的形式去探寻复义的区间与深度,是一次跨学科的尝试,抑或一场大胆的艺术实验;从而,复义的载体从文学转换为艺术,具而言之是把复义从文本与文字之间转换到艺术与空间之间。正如策展人前言所说:广汇美术馆的空间结构有利于打破各种社会区隔:私人空间与公共空间的区隔,私有与公有的区隔,艺术与现实的区隔,精英与大众的区隔......这正是一种复义(Ambiguity)空间。

此次参展作品的类型可用三个关键词归纳:静态、扩张、参与,复义可视为其共同的底色,即作品所在的空间是模糊的。现按此思路介绍参展作品。

这一类型的作品大多为传统雕塑,材质多样,体积偏小,需要观者驻足仔细欣赏。

冯陆的《匹诺曹》被一个透明的亚克力盒子包裹起来,其中大象、鸵鸟、人与猴子层层相叠,像马戏团杂耍演员一般,为作品频添动态。大象的长鼻子、鸵鸟的长脖子、匹诺曹的长鼻子又构成一道横向的平行线,对作品固有中心延异,可视为对作品主体的解构。亚克力盒子于无形之中对作品的空间形态有所束缚,但作品通过自身的结构分割构成自发地为自我提供空间上的交错。

冯陆《匹诺曹》

108 x 80 x 144cm,玻璃钢着色,2016

罗振鸿的《小孩与云》顾名思义展现了一位儿童仰头伸手把掌心的云吹向天空。他手中的又不似一朵“云”,而是肥皂水泡泡,或是冬日张嘴哈气形成的“云”。开放的草坪与无定形的“云”为这件作品提供了想象的空间。

罗振鸿《小孩与云》

250 x 150 x 85cm,树脂烤漆,2008

沈烈毅的《雨系列》用不同的方式处理石面。沈烈毅把向上的石面处理为光滑状,在上表现一圈又一圈大小不一的涟漪,其他的石面保持初始粗糙的样貌,两者之间形成强烈反差。刚与柔之间,是作品本身的复义。

沈烈毅《雨系列2》

110 x 50 x 80cm,

山西黑花岗岩,2016

唐勇的《残景》用日常生活中随处可见的物品制作。干枯的树与桌子拼接,施以黑白两色颜料,改变物的原始形态,形成反差。桌面上川流不息的小人则反映了人类对自然界的干预。在此,唐勇探讨的是人与自然的界限。

唐勇《残景》

140 x 140 x 320cm,

树、桌子、铁丝、工业纤维、

X光片、黑线,2015

张超的《中立的物体》用各式各样的形状排列组合成不同的结构关系。不同物体所构成的结构关系没有明确的规则与顺序,所以并不传达特定的意义,但是具有审美的意味。

张超《中立的物体》

150 x 110 x 310cm,

不锈钢、耐候钢,2020

娄金的《脊梁》把中国传统的线器造型转换为雕塑语言,形成一座座山脊线,组合在一起就是《脊梁》。娄金的创作灵感来自劳动的人民在推车搬运混泥土时所形成的意象形态,经过雕塑语言的转换这一意象更加具体化。

娄金《脊梁》

200 x 80 x 80cm,铸铁,2020

【 扩 张 】

这类作品占地面积大,可能横跨几个空间,达到扩张效果,允许更多的观者一同欣赏。

任戎的《家园》由两部分组成,一是镂空的铁质地球,二是有不同表情的面具铁锹。地球置于中心,铁锹围绕着地球有序排列开来。不同的面具铁锹代表不同文化、不同信仰、不同制度的人类,共同指向中心的地球,寓指地球共同体的未来由不同国家、民族、文化的每一个人携手缔造共进。

任戎《家园》 尺寸可变,铸铁、综合材质、 空间装置,2019-2021

金泰俊的《WOAINI》以最常见的木材打造了一件大型的公共装置艺术,这是艺术家思考人、空间、艺术共存的结晶。作品形如其名,但在细节处做了一些处理,WOAINI字母与字母之间的笔画、弧度有所删减与联同,这些设计构成可供参与者休息的空间,也是参与者、艺术品共处的空间;此时,人、空间、艺术不再有距离。

金泰俊《WOAINI》 700 x 100 x 200cm,钢铁、木条,2021

邓乐的作品《一路风景·广汇》由21根多面体不锈钢立柱组成,占地颇大。邓乐利用光学折射原理扩大了人眼的视野,使人们进入了一个万花镜世界,目不暇接,眼花缭乱。当作品静止时,柱体不同的面呈现周围静态的环境。当作品通电后,就变成一件机械装置,每一根柱体都会旋转,所映射的景色会随着旋转角度的变化而变化,把周围不同的环境交织在一起,可以说是运动中的风景。无论静止或旋转,这件都从根本上扩大了人眼的视野。观者既可以在一根柱子上看到广汇美术馆的橙色,也可以看见马路上的车辆。不同的空间邓乐的作品中交织,空间的边界是模糊的。

邓乐《一路风景·广汇》 60 x 610cm(21件),镜面不锈钢,2021

孙海力的《上层》是对作品下层的草地以水泥预制板的方式进行浇筑翻制,草束一瞬间被凝固,形成扭动、起伏的上层空间,上层之下包裹着一层不锈钢镜面的底座,这之下才是在地空间。孙海力有意把作品置于草坪之上,打破再现与现实的区隔,镜面底座更是集再现与现实于一体,模糊了物与艺术的属性。所谓中间地带,所谓空间之间,尽在一方不锈钢镜面之中。

孙海力《上层》 700 x 120 x 25cm,不锈钢、水泥,2021

邓筱的《思维空间》把人眼不可见的神经信息实体化。用艺术家自己的话来说:“与其说我们生活在物质空间中,还不如说我们生活在思维的信息传递空间中。个体的生命会起始终结,但是由神经发散出的重要信息可以穿越时空。”因而,从《思维空间》潜在意义上而言,它并不受时间与空间控制,是精神纬度的扩张。

邓筱《思维空间》 230 x 78 x 100cm, 不锈钢、机械转动装置、灯光装置,2015

何利平的《这种生产方式看上去就像艺术品II》的创作灵感来自水泥模具,用艺术家自己的话来说,这是对雕塑生产制作的调侃。可谓,日常生活、劳动场景都可以构成艺术品,艺术与生活不是非此即彼。

何利平《这种生产方式看上去就像艺术品II》 140 x 260cm,120 x 270cm,120 x 240cm,综合材料,2021

【 参 与 】

这部分作品需要或者号召参与者前来互动,在参与的过程中会有多种感受。

张琪凯的《衡》似城市广场中儿童乐园里的跷跷板,其差异在于《衡》是一座钢结构、体积更大、能容纳更多人寻找平衡、对立概念的“跷跷板”,其共同性在于两者都坐落在城市的公共空间,欢迎所有人参与,具有强开放性和互动性。

张琪凯《衡》 840 x 180 x 70cm,钢结构,2021

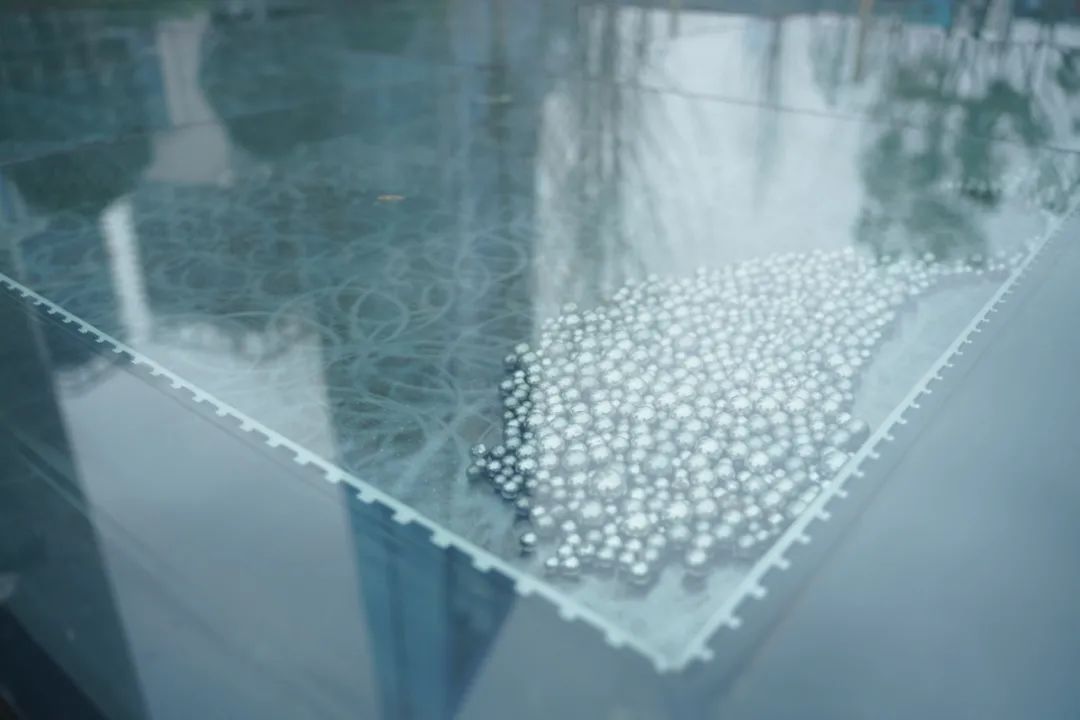

张琪凯的《方台》较《衡》能容纳更多的人参与,随着人在平台上的行动,平台之下的钢珠会随着重力移动,从而发生悦耳的声音。与《衡》类似,只有在《方台》之上的人找到中心的位置才会平衡。

张琪凯《方台》 500 x 500 x 30cm,钢结构、钢珠,2021

陈刚的《搅局者》由不锈钢制造的人像,它们焊在半圆形的底座上,它们站立的角度与过往的行人相关,因此,作品及其所在空间处在一个临界点。人们的行动会使得《搅局者》来回摇摆,艺术、空间与生活的界限会变得模糊。或许出于对艺术品的尊敬,人们与其保持一定距离,艺术、空间与生活的界限是分明的。

陈刚《搅局者》 180cm,不锈钢,2017

李如碧的《脉脉不息》用中国文化底蕴塑造了一件现代形式的作品。她用中国书法的笔意线条构成莫比乌斯环,又似龙泉山脉,意旨脉脉相传的中国文化传统,还呼应作品展出地。李如碧另一作品《梦的姿态》相对抽象。梦千奇百怪,每个人的梦更是完全不同,李如碧以独特的造型和根据角度变化的色彩体现梦的千变万化。观者可坐在两件作品上,休憩片刻,静静享受繁忙城市生活中的慢时光。

李如碧《脉脉不息》 220 x 100 x 110cm,,树脂、合成材料,2020

李如碧《梦的姿态》 600 x 110 x 200cm,树脂、合成材料,2021

杨方伟·罗珂·张晋小组的《在时间里相遇》以位于成都府河和南河交汇之处的传统建筑合江亭为造型。合江亭本就是历史记忆的载体,创作组以此为线索寻找关于时间的更多载体,汇置于一处,创造出一种“相遇的情境”。当参与者到来之时,能感受到时间的厚度。

杨方伟·罗珂·张晋小组《在时间里相遇系列》 358 x 244 x 320cm,装置、文本写作,2021

参展作品在空间中排布并不按其类型一一放置,而是各自安放在合适的位置,需要观者逐一探寻。在开放的空间中参观展览,就像寻宝游戏,总有未知的惊喜在等待。