广艺汇趣(十一) | 蔡元培:一生追求“美育” 点燃中国现代美学之“火”

图文博识 / 2019-08-22

在此前梳理的李铁夫、冯钢百、李毅士、李叔同等中国现代艺术教育的先行者们,他们都在同一个背景下进行着艺术教育的探索,而蔡元培则是这个大背景下的重要人物之一。

蔡元培

(1868——1940)

字鹤卿,又字仲申、民友、孑民,教育家、革命家、政治家。

19世纪末20世纪初,中国的艺术一直发生着变化,其中的关键转折点便可以从蔡元培着手研究,他身体力行地影响着20世纪初中国的思想文化的发展,引领着国内现代美学思想的传播与发展方向。

01

清末翰林摇身一变为现代新式知识分子的icon

在中国新旧社会转变的留学史上,留日的学生居多,随后演变成欧洲,蔡元培作为一名饱读诗书的清末翰林,转变为现代新式知识分子的icon,这与他五次出国学习的经历是密不可分的。

1906年,时年39岁的蔡元培借助借清政府派遣翰林院编修出国留学的机会,申请自费赴德国留学。1907年,他到达德国,后来进入莱比锡大学听课和研究,作为一个传统的士大夫的他推开了现代新式知识的大门,开始接受新学的洗礼。

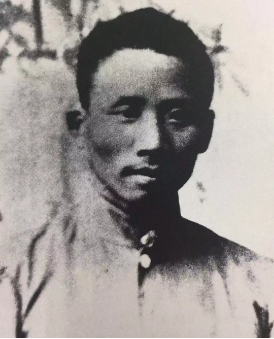

青年时期的蔡元培

蔡元培在德国长达四年的时间里,广泛地研习与教育有关的数十种课程,哲学、文明史、美术史、实验心理学等,这为他日后美学思想的构建奠定了夯实的基础,蔡元培在回忆莱比锡大学的学习生活时期多抱有感激之情。

此外,在学期间,他对康德的美学研究十分着迷,对其哲学有着系统性的学习与思考,认同美感介于“现象”和“实体”两个世界之间。

蔡元培从德文中译出“美育”这一名词,率先提出的“美育代宗教”的观点。作为我国现代美学的先驱,他提倡“应用美学之理论于教育,以陶养感情为目的者也”。

02

提教育施政纲领 倡“五育并举”理念

虽然,世界观教育,非可以旦旦而聒之也。且其与现象世界之关系,又非可以枯槁单简之言说袭而取之也。然则何道之由?曰:由美感之教育。美感者,和美丽与尊严而言之,介乎现象世界与实体世界之间,而为之津梁。此为康德所创造,而嗣后哲学家未有反对之者也。

1912年,受孙中山先生之邀,蔡元培出任中华民国第一任教育总长。他在《对于教育方针之意见》中,提出“军国民主义教育”、“实利主义教育”、“公民道德教育”、“世界观教育”和“美感教育”,是对封建主义教育的批判和否定,成为了中国20世纪科学教育的开端,其中“美感教育”一直被沿用至今。

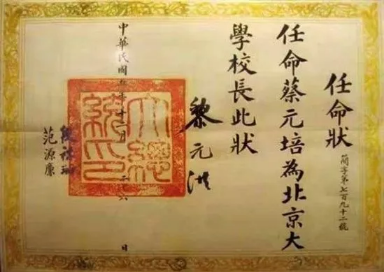

1916年大总统黎元洪签署的任命状

1916年,蔡元培出任北京大学校长。他任职期间,博采众议,厉行革新北大原先的不正之风,他认为“大学是择以终身研究学问者为师,而学生于研究学问之外,别无何等之目的。”

在《北大1918年开学式演说词》中,蔡元培说:“大学为纯粹研究学问之机关,不可视为养成资格之所,亦不可视为贩卖知识之所。学者当有研究学问之兴趣,尤当养成学问家之人格。”

北京大学开中国大学男女同校之先河

他亲自开设并讲授美育课程,组建各种关于美育的学术研究会,聘请教师讲授、做指导,定期开展美育活动;创办美育学术团体和艺术刊物等。在他的支持下,北大由一所官僚气息浓厚的学府摇身一变成为一所艺术气氛浓厚的高等学府。

03

积极融合中西美学理论 为救国救民一生奔波

“教育者,非为已往,非为现在,而专为将来。”

身处在“水深火热”的旧中国中,有志爱国之士四处奔波,从“洋务运动”到“戊戌变法”,以及“师夷长技以制夷”等一切道路都没有走通,作为一名教育家的蔡元培独辟蹊径地提出了“教育救国”理论,还有超越时代的“美育”思想,为彼时的旧中国发展指明了发展方向。

1921年9月,蔡元培(中)率中国教育代表团出席太平洋各国教育会议时与代表团成员合影

为救国救民,蔡元培一生奔走,曾五次出国游学,前后历时 11 年,时间跨度长达 19 年。他走访德、法、比、英、美等多所院校,饱览西方哲学、美学名著,深入研究西方美学,在这断断续续却又漫长的十九年间,蔡元培对西方美学的理解日益深厚,研究也日渐深入,其美学思想最终形成并走向融通成熟。

蔡元培的一生翻写了多本西方的美学著作,如《哲学大纲》、《康德美学述》等等,还倡导“美育”,推动了高等院校的美育课程建设,许多留学归来的学生加入到美育宣传教育中,如“中华美育会”的成立、“留法俭学会预备学校”的建立等。与此同时,《新青年》等刊物也陆续刊登与美学相关的文章。

在这种背景下,越来越多的美学研究者逐渐成长起来。由蔡元培引发的一系列效应,对教育界甚至是对社会都产生了极其重要的影响,对中国现代艺术史的发展更是意义深远。