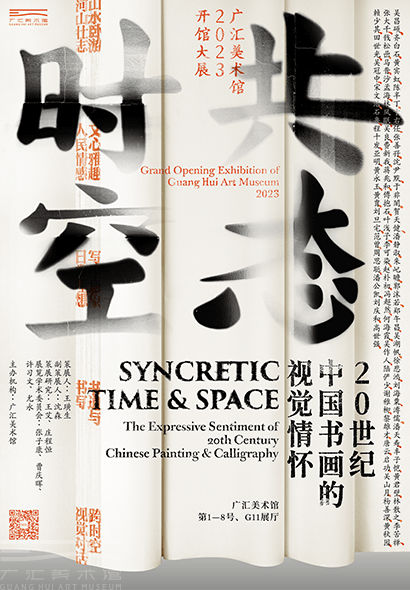

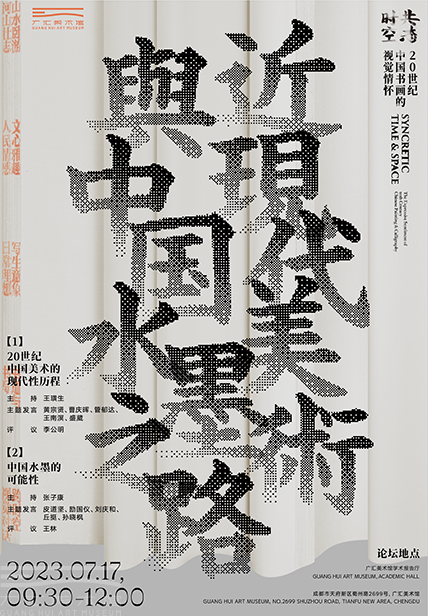

广艺汇趣(八)| "中国油画第一人"李铁夫 用一生诠释艺术与革命

图文博识 / 2019-07-31

“我平生有两大嗜好:一是艺术;二是革命。” ——李铁夫

在大清晚期阶段,随着各个关口的开放,政治经济发生着飞速的变化,国内一些青年人陆陆续续出国去学习成为历史中一股不可逆转的潮流。一些人是因为政府公派留学,一些人是为了革命,还有一些人是迫于生活需求,李铁夫属于第三类人。

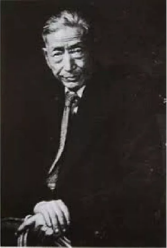

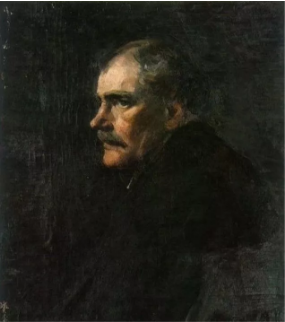

李铁夫(1869-1952)

李铁夫作为“中国油画第一人”,曾被孙中山先生誉为“东亚巨擘”,也是“辛亥革命元老之一”,这一系列的荣誉都为李铁夫的一生加持了传奇的光芒。但他在我国的近现代绘画史上却鲜少被提及,即使被人提及,也是碎片化和不确定性的记忆,李铁夫的一生让人感到扑朔迷离。

李铁夫原名李玉田,于1869年出生在广东江门市的一个村庄,为了谋生与求学,16岁的他随叔父去往海外。不确定第一站是否达到的是美国,据了解,他是在英属加拿大接受艺术教育,而后辗转至英国、美国等地学习与生活,是史料记载以来第一位去往西方学画的中国艺术家,也是较早对西方绘画有系统性认识人士之一。

李铁夫 1918年 《音乐家》

李铁夫在加拿大度过了9年的学习时光,据他本人的说法曾在美国著名画家切斯和萨金特的门下学习,参与过很多重要的艺术活动,在专业方面获得各种荣誉,但是却在国内影响力十分有限。

李铁夫 《爪木飞鹰》 纸本水墨、铅笔 70×66.5cm 1930-1940年代 广州美术学院美术馆藏

1930年,李铁夫以61岁的年纪回到祖国,后来蛰居香港,又在广州、上海、南京、四川等地游历创作。期间,他曾参与到孙中山先生的革命活动中去,希望通过艺术参与到历史的变革中去,为革命事业尽情奉献着自己的光芒。

兜兜转转,1952年,李铁夫逝世于广州,享年83岁。

李铁夫 1939 《刘郭太夫人肖像》

李铁夫学习油画的19世纪末至20世纪初,正值美国艺坛古典油画兴盛时期,欧洲新艺术尚未传导至美国大陆。李铁夫深受古典主义风格绘画的影响,如《刘郭太夫人肖像》,构图完整,强调素描关系和轮廓,画中刘郭太夫人的形象给人以雕塑般的感觉。

从目前存世的作品来看,李铁夫油画的主题多以人像、静物及风景为主,写生创作占据主导地位,其浓重的背景、坚实的造型和富于表现力的笔触,呈现了鲜明的古典主义风格。

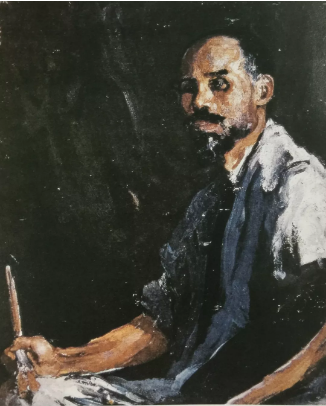

李铁夫 《冯钢百》 1934年 油画 90x71cm

在《画家冯钢百像》中,李铁夫改变了以往古典主义美术的一套,借鉴了印象派的处理方式,从追求精致明晰的造型变成了追求光与色彩,笔法也变得更为粗狂有力,浅亮的灰色衣服与背景若隐若现的融合在一起,握笔的前臂突现在黑背景前,加强了人物的动势和力量感。

有评论家认为,李铁夫所掌握的西画精神,是稍晚的几位留学西方的名画家“所没有触及的”,他的肖像艺术与人物的性格和精神状态紧密结合在一起,增加了抒情气氛。

李铁夫 《风景》 20世纪20年代 木板油画 13x18cm

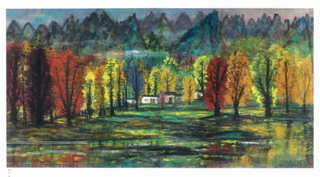

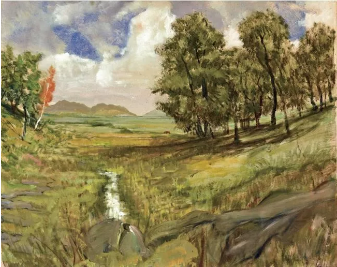

李铁夫 《山坡下的小溪》 布面油彩 63.2×78.5cm

《山坡下的小溪》是李铁夫于20世纪30--40年代创作的,现在被广州美术学院美术馆收藏。

苍茫的野外景色在他的笔下表现得淋漓尽致,从暖色过渡到冷色的层次感被其处理得自然而不露痕迹,色彩的律动感在画面中被处理的轻松自然。从《风景》到《山坡下的小溪》可以看到李铁夫在后期把西方绘画语言运用得更加熟练而自如。

虽说李铁夫是辛亥革命的元老之一,但他的遗作《蔡锐霆就义》是他唯一以政治事件为题材的创作,他工作计划中的《辛亥革命历史画》和《黄花岗七十二烈士》组画一直未落笔。

李铁夫的遗作《蔡锐霆就义》

《蔡锐霆就义》依旧沿用了古典绘画的处理方式,整个画面笼罩在昏黄的色调里面,光线集中在脸部。他描绘了死者中枪倒地后的情状,一字横躺,双手仍被铐着,头微上仰,双目怒睁,整个画面给观者带来了强有力的视觉冲击力,激发着观者的情绪。

今天我们再次提起李铁夫时,回头看看他的油画、水彩,甚至是一些手稿等文献资料,即使放在今天,依旧会觉得技术很好,艺术观念很系统。他在中国近现代艺术史上的地位永远是无法取代的,李铁夫用一生去诠释了他平生的两大嗜好——艺术和革命。