中国西方绘画培训基地——土山湾

图文博识 / 2019-07-16

“土山湾亦有习画之所,盖中国西洋画之摇篮也。”——徐悲鸿

1864 法国传教士在土山湾建立一所孤儿院,后取名为“土山湾工艺院”

在中国的西洋绘画发展史上,土山湾绝对是至关重要的一个环节……

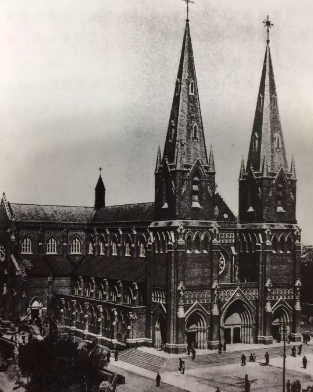

历经康熙大帝禁止传播的天主教,经允许于19世纪再度开教,各地的天主教堂纷纷建立,民间的宗教活动再度盛行。上海徐家汇则是天主教在中国传教总部的所在地,被外国传教士称为“徐家汇教堂区”。

上海徐家汇圣依纳爵天主教堂,1910年落成

由于当时天主教堂的大量建立和各地宗教活动的开展,关于宗教绘画的需求与日俱增,迫切的需要一批善于绘制西画的画师以满足其需求,那时弱受型的土山湾在历史潮流的推动下应运而生。西班牙传教士范廷佐(Joannes Ferrer,1817-1856)和意大利传教士马义谷(Nicolas Massa,1815-1876)在其中扮演了重要的角色。

董家渡天主教堂

范廷佐从小在家里接受了良好的艺术教育,后来被父亲送到罗马继续学习,只为了让他子承父业,成为一名优秀的艺术家。事与愿违,因为受内心莫名的驱使,范廷佐最后成为了一名修士。

范廷佐(Joannes Ferrer,1817-1856)

虽然他是一名普通的修士,但是在会画画特效的加持下,他的人生立马变得与众不同。

1847年,范廷佐被派往上海主持董家渡天主堂的设计,同时绘制圣像和从事雕塑工作。当范廷佐去世后,马义谷继承了他的大部分工作,包括范廷佐的学生陆伯都的学习,马义谷为此也提供了更多的范例去教授油画技法和颜料制作。

1864年,外国传教士们将他们在董家渡创办的孤儿院迁至徐家汇的土山湾,三年后,孤儿院扩大,还增加了一座小教堂,孤儿人数达到342人。为了满足大量宗教艺术品的需求,在范廷佐前期的铺垫和马义谷后续的拓展下,孤儿院的孤儿们开始全面转变为学徒。

土山湾绘画工作室

制作彩色玻璃艺术品

在一拨又一拨人的画画画、刷刷刷、买买买、卖卖卖的努力下……

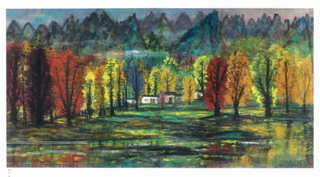

土家湾后来发展成拥有印刷、装订、绘画、照相、冶金、木工、木雕等多种技术于一体,其中他们的绘画除了绘制宗教题材的圣像画,也临摹自文艺复兴以来的欧洲名画。

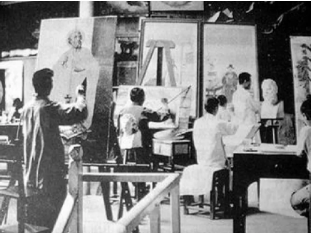

学徒学习西画技法

学徒学习西画技法

在土家湾学习绘画的学徒们不同于中国以往传统的师徒一对一或者一对少式的关门指导,而是将同批学生集中在一起,并由多个教师分别担任某一方面的教学,科目涉及水彩、钢笔、铅笔、木炭、油画等,形成了土山湾最明显的绘画教学特色,也开启了中国正规的西方美术教育体系与方法。

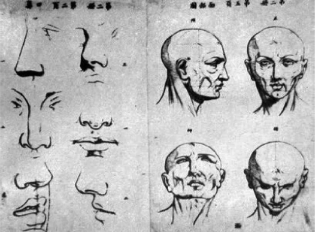

土山湾画馆印行的素描教本

土山湾画馆印行的素描教本

看看上面土山湾印行的教本,学绘画的同学们是不是觉得十分眼熟,时隔一百多年,我们绘画的入门学习教材仍然是与这些大同小异,不觉内心一紧……

为了让学徒们更好地掌握绘画基础入门知识,画馆还自行编印了《绘事浅说》、《铅笔习画帖》作为教材,现存的《土山湾画馆素描教本》,示范方式有些接近《芥子园画谱》。

近一个世纪,土山湾培育了数不清的艺术家,不乏中国近现代西画活动中的先行者和启蒙者。曾受到过土家湾绘画影响的艺术家更是不计其数,如任阜长、任伯年、周湘、张聿光、丁悚、徐悲鸿、刘海粟、陈抱一等人皆是,所以土山湾才会被誉为“近代中国最具规模与影响的西方文化传播源”。

1912年土山湾工艺所成立50周年合影

20世纪50年代,社会进入急剧转型期,画馆于1958年正式并入上海五华伞厂 ,土山湾画馆正式退出历史舞台。

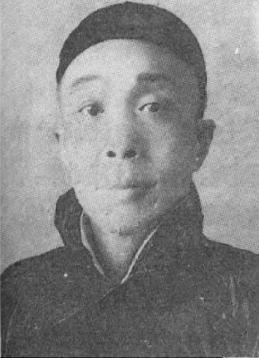

周湘

此处特别提及的土山湾明星人物周湘(其他人物日后再展开探讨),曾经在土山湾学习的周湘(1871-1933)于1910年在上海旧八区褚家桥首创中西图画函授学堂和布景传习所,再后,又在董家渡天主堂右侧创办上海油画院。

周湘培育出的学生有乌始光、陈抱一、丁健行、刘季芳(刘海粟)、张眉孙、汪亚尘、蒋云从、李纯明等等,总计上千名。他系统地传授了西洋美术知识,与吴梦非、丰子恺、刘质平等人发起“中华美育会”,创刊《美育》月刊,传播民族美育知识,对中国美术教育的影响发挥着潜移默化的作用。