那些“呱呱呱”们和盛极一时的“外销画”

图文博识 / 2019-07-11

随着利玛窦、郎世宁和钱纳利这样一代又一代西方艺术家来华交流与学习,他们促进了中西艺术的融合与发展,推动了中国传统绘画艺术的创新,随后专供输出国外的“外销画”开始盛行。

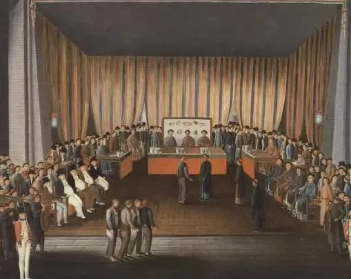

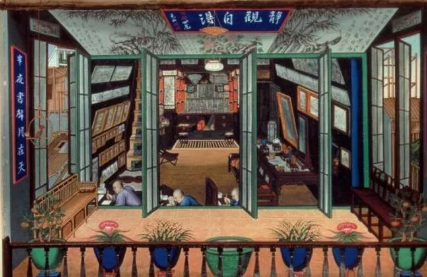

“外销画”作为中西艺术的交流成果,与大清朝的商品贸易和金融发展息息相关,而当时广州十三行是连结大清朝内外贸易的关键桥梁和纽带,于是广州十三行成为了“外销画”最大的集散地。

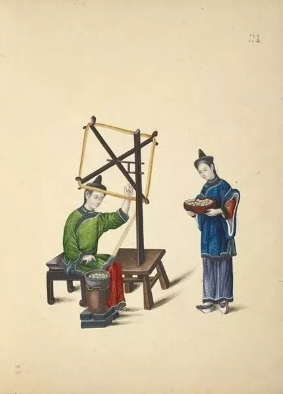

所谓的“外销画”是指中国画师通过不同程度地采用西洋绘画的技法,包括透视法、色彩晕染、形式和材料,描绘大清帝国中后期的生活图像,最后销往国外。

在上文《广艺汇趣(三)| 钱纳利:开辟“钱纳利画派” 引领“外销画”风骚》中曾提到过的广州畅销画家林呱便是“外销画”中最为出色的一员。

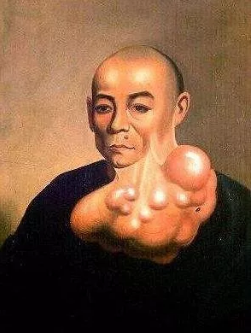

林呱(关乔昌)《自画像》清 油画 皮博迪艾塞克斯博物馆藏

林呱原名关乔昌(1801-1860),英文名叫做Lamqua,在遇见钱纳利之后,深深地被他的绘画才能所折服,整天跟在他身后,随时乐于帮助钱纳利干任何事情,包括调配颜料等杂活。本身就才气过人再加上勤学苦练,日复一日,没过几年,林呱一跃成为”外销画“中肖像画最畅销的画家,甚至是最早在西方参展的中国画家。

从这张作品中可以看到一名20岁左右穿着清代服饰的女子,她微微倚靠在一个红色的方桌边,右手轻放在桌上,左手悬空弯曲,温柔地竖起小拇指。整张画面色调统一,手法成熟,通过画中女性眼神迷离、身材婀娜、动作妩媚的一系列特征,表达出了清朝女子温柔娇弱的气质,可以看到林呱已经成功的掌握了人物肖像画的技法。

这是林呱在1836—1855年之间受伯驾医生(Peter Parker)委托绘制的患者肖像,画中人物有个奇大的肿瘤,林呱对病状的夸张,展示出医生的起死回生之术。他绘制了一些这样的作品,曾经作为医学广告宣传画在广州博济医院的走廊里挂着。看这畸形大肿瘤,看了是不是很吓人……

缘到尽头,终有一别。林呱自立门户,就像今天的工作室一样,开始独立承接各种订单。因为林呱的单价远远低于钱纳利的价格,其绘画的技巧又不亚于其师傅,所以后来钱纳利与林呱之间开始有了嫌隙,甚至发展到钱纳利公开表示不会再借或者售卖任何一张作品给林呱,并指责林呱只会模仿,是个拙劣的骗子。

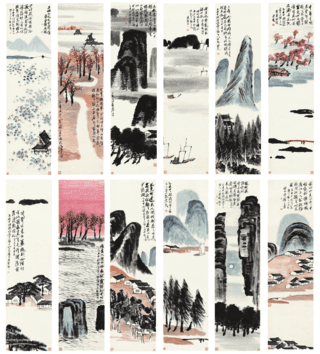

由于欧洲国家对大清朝的好奇之心或者其它原因,”外销画“作为旅游纪念品的订单增加,利润较大,除了林呱,还有各种“呱”,如庭呱、新呱、煜呱、周呱等等都相继出道,一些外国画家甚至过来参与到了其中。

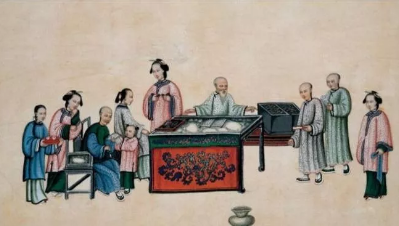

随着竞争力的与日俱增,”呱呱“们的工作室为了缩短制作时间,开始出现了”流水“式作业,有的工作室订单旺盛阶段的画师人数甚至达到上千人,”外销画“进入鼎盛时期。

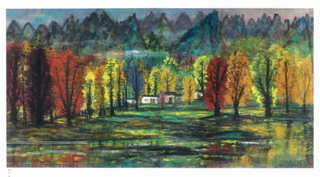

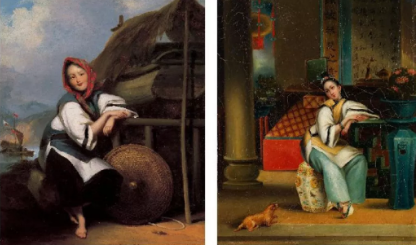

左图为钱纳利的作品,右图为“外销画”画师模仿的作品

就像今天的淘宝一样,只要有爆款一出来,马上就会有很多“呱呱”们跟上,相同的材质和类似的构图及色彩等。因为大家认为“外销画”的价值仅仅是旅游纪念品,所以价格远远低于宫廷画。上面两张图是不是莫名神似……

当时画“外销画”的中国画师们都统称为某“呱”,“呱”就是他们身份的一种标志。也有说是因为“呱”的发音与“官”相似,所以他们喜欢别人称他们为“呱”。(这个事情肯定是不会发生在四川的,毕竟“呱”在四川方言中的意思是“傻”……)

盛极必衰,盛极必衰,盛极必衰啊!(重要的事情说三遍)

随着大清朝政治经济的变化(准确的说是因为鸦片战争的爆发),自欺欺人的“闭关锁国”大计再也不能持续下去。此后,广州不再是中国唯一对外的通商口岸,后来摄影术进入中国,石印技术也出现了,一些“呱呱”们后来前往上海、香港进行创作,部分人成为近代上海开埠西画的先驱。