广艺汇趣(二)| 历仕三朝帝王,中西合璧马到成功的男人

图文博识 / 2019-07-05

今天我们要聊的主人公同样是耶稣会的杰出教友——郎世宁,他在利玛窦这一代传教士的基础上,将西方的科学技术与文化在东方传播得更加深远。

1 | 人才培育基地——耶稣会

郎世宁(Giuseppe Castiglione,1688年——1766年)

在聊郎世宁之前,我们先来熟悉一下伟大的耶稣会~

耶稣会是天主教主要的男修会之一,1534年于巴黎创立。

耶稣会在欧洲兴办了许多大学,培养出的学生,除了成为耶稣会的人才以外,也有活跃于政界和知识界的各路达官贵人。在16到17世纪之间,一拨又一拨的传教士相继前往中国传教,郎士宁便在其中。

郎士宁因为受到耶稣会在海外传播福音工作的吸引,自告奋勇前往中国工作。就这样,按照以往惯例,郎士宁跟随大部队,从葡萄牙里斯本启程,踏上了前往远东的旅程。在康熙54年,1715年7月抵达澳门。依照我大清国的国情,他们先在澳门学习语言和生活礼节,为了日后与中国的人和事交往。

2 | 耶稣会的荣光郎世宁和康熙、雍正、乾隆一家子的二三事

昔日的圆明园已经成为一片废墟

不同于前辈利玛窦的坎坷之路,郎世宁起点便是康熙皇帝的如意馆,成为了康熙的宫廷画师。如意馆是康熙皇帝于1692年设置在圆明园的一个机构,进入如意馆是帝王对画家身份的一种肯定。康熙皇帝收编郎世宁,本意是因为传教士懂得数学的基本原理,并不想让他传教。

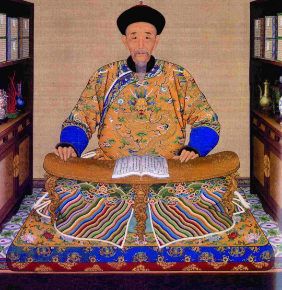

康熙画像

喜爱科学的康熙并不喜欢油画,更不喜欢人物画中的阴影,因此作为来自西方的宫廷画师郎世宁并没有受到特别待见,他和其他画师一样每日于画室作画,需早晚向宫门禁卫报到打卡,除了绘画,他们还得继续学习汉文和满文。郎世宁虽然没有得到康熙帝的重用,但好歹不用为生计发愁,并拥有充足的时间和空间去学习、研究大清朝的规矩。(就是可能没有时间传教了吧……)

雍正画像

1722年,康熙驾崩,雍正继位,一朝天子一朝臣,所有的传教士没能逃脱这个命运,皆遭遇厄运,而只有在宫廷服务的教士逃脱了这个命运,他们努力的向新的帝王和朝廷权贵展示欧洲明暗画法的魅力。

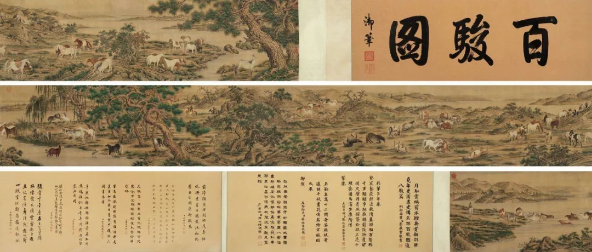

郎世宁献出的《聚瑞图》轴、《松献英芝图》轴、《百骏图》卷等画幅,皆获得了朝廷肯定。后来,雍正老爷子让他在宫廷内教授其他画师油画技艺,由于郎世宁的尽心尽力,和老爷子的喜爱,油画开始成为宫廷的时尚宠儿。

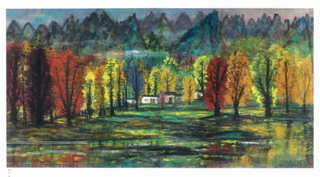

乾隆画像

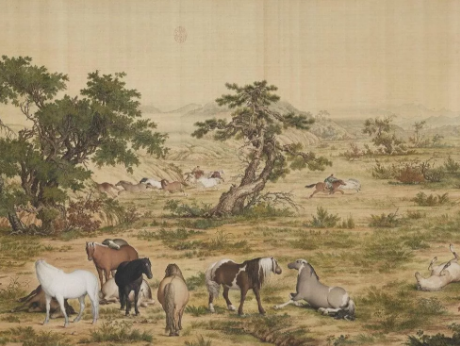

人物、风景、花鸟、年节等等题材,郎世宁都涉足,但是他最主要的题材还是记录皇帝的活动,他将中西的绘画技法相融合,画面在表达传统书画韵味的同时,让画面看起来更为形象逼真,这种新的画风逐渐席卷了大清王朝,在乾隆皇帝时期达到鼎盛。

郎世宁《百骏图》

郎世宁《百骏图》(局部)

郎世宁《百骏图》(局部)

郎世宁《百骏图》(局部)

乾隆皇帝喜好书画诗文,几乎每天都会去看郎世宁作画,除了大家所熟知的《百骏图》、《乾隆及后妃图卷》等,乾隆还特别喜欢他的哈萨克贡马图。

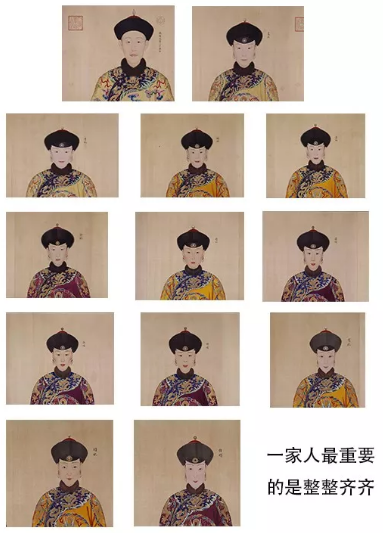

《乾隆及后妃图卷》因为清宫剧《延禧宫略》的热播,被广大的少男少女和中年大妈所喜爱,该画作高52.9厘米,长688.3厘米 。据说,这幅画完成之后,乾隆亲自题写了“心写治平”四个字,并将其视如珍宝,放在匣中从不轻易示人。乾隆临终前留下遗言:“将画密封于盒内,子孙后代有谁敢窃视此画,必凌迟处死!”

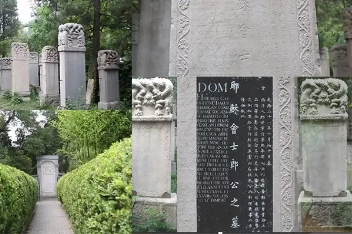

3 | 开辟中西绘画新道路 皇家厚葬

情到深处,乾隆还曾为郎世宁举办过隆重的70岁生日party,后来郎世宁去世,乾隆厚葬,让这位服侍了三代帝王的异乡人最终在荣誉中落下了帷幕。郎世宁的墓碑和其他西洋教士一起,目前陈列在北京市委党校的校园中。

郎世宁墓碑

俗话讲伴君如伴虎,郎世宁陪伴了三代君王,最后还得到大佬的厚葬,可想而知郎世宁每天如履薄冰的生活和高深的为人处世之道~

郎世宁的画作虽然不是中西艺术结合的最高艺术创作水平,但是他对中西艺术史的意义非凡。他不仅记录了皇帝大佬们的真实长相,记录了大清朝的恢弘盛世,更是开辟了中西绘画融合的新道路。所以一旦提及中国古代的西方艺术家,提及“西画东渐”,提及我国近现代艺术的变化发展,郎世宁是一位不可回避的历史人物。