图文直击 | 真假包公案 寻书画宗师董其昌作品里的错误

我馆资讯 / 2019-01-28

上海博物馆颜晓军博士

董其昌,书画宗师,艺术史上影响很大,很多观念仍然在今天存在影响。早年时候,他画过一套画册。起因是他的老师田一儁(福建大田人),在翰林院的时候去世了。

北京到闽中,南北3000多里路。董其昌自告奋勇,为他老师扶柩还乡。明史记载,董其昌的另一位老师,收藏家韩世能,把自己出使朝鲜的高丽纸送给董其昌给他壮行;好朋友、书法家邢侗也赋诗,给他壮行。因为这样的个性和游历过程,他画了这幅作品。

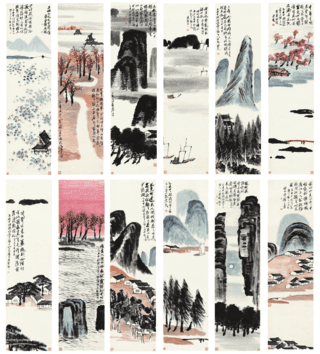

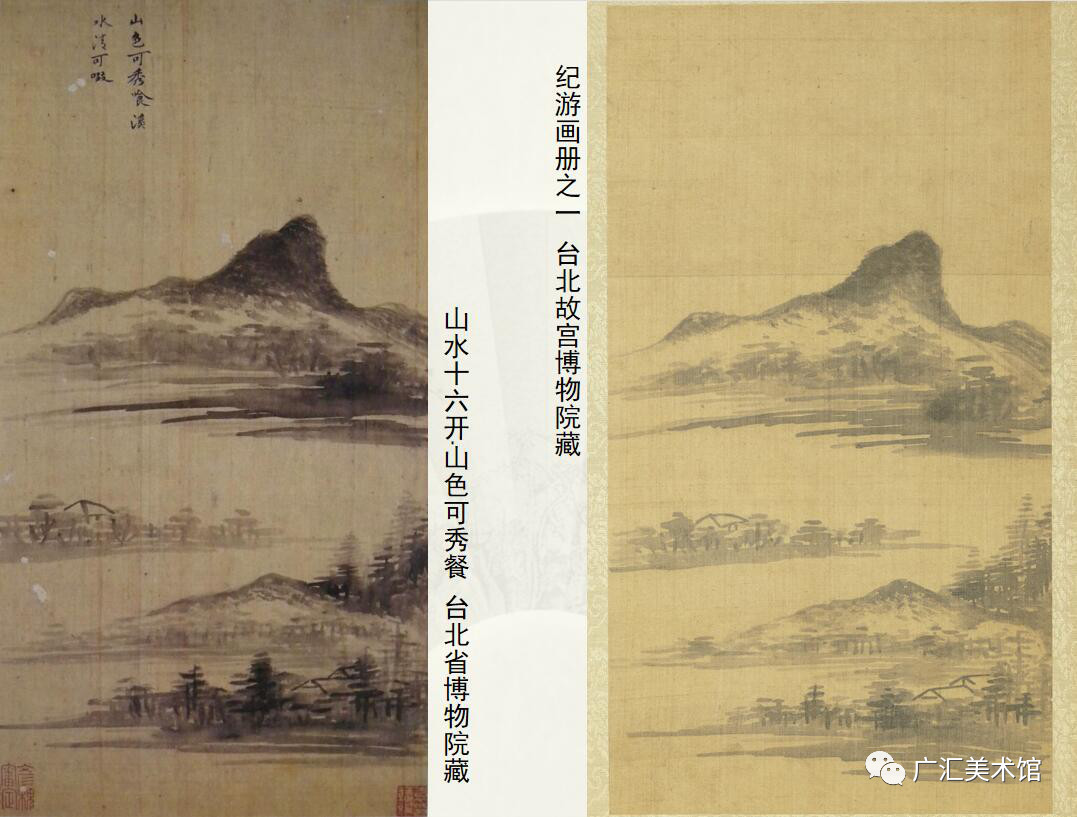

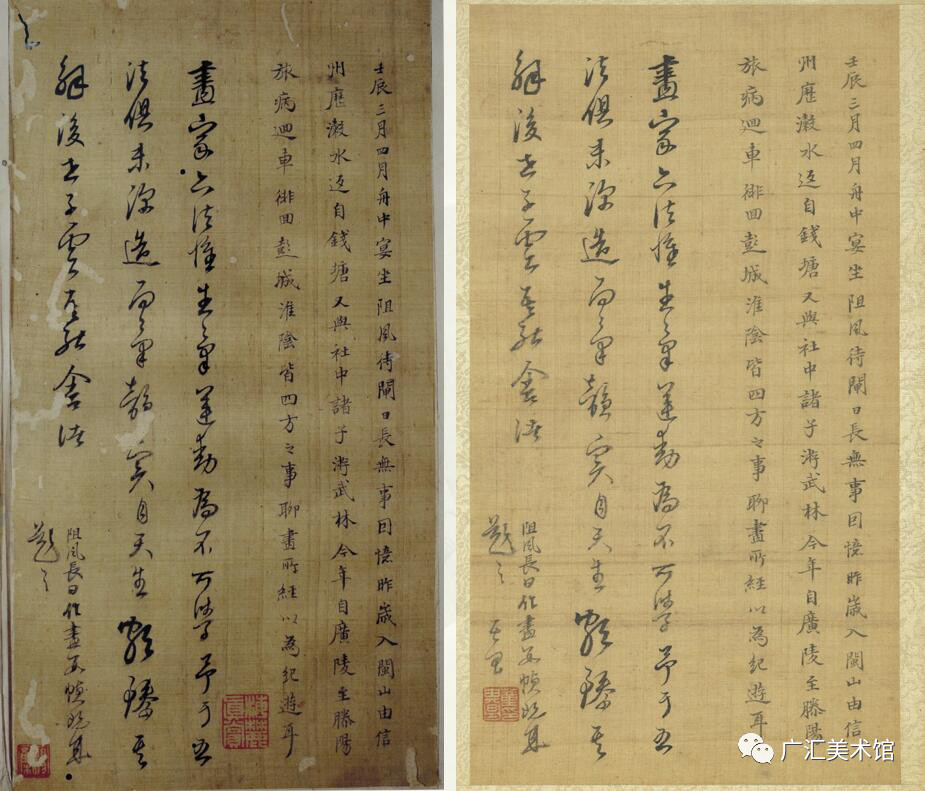

这幅作品共有两个版本,真本在安徽省博物院,叫做《山水十六开》,留世很少。摹本在台北故宫,有三十多页保留下来。摹本价值非常高,而且摹得很好,可以乱真。两个版本互相对照看,有一页是台北没有的。这幅画是现在董其昌最早的绘画作品之一,可能排在第二,大概是他38岁的时候画的。

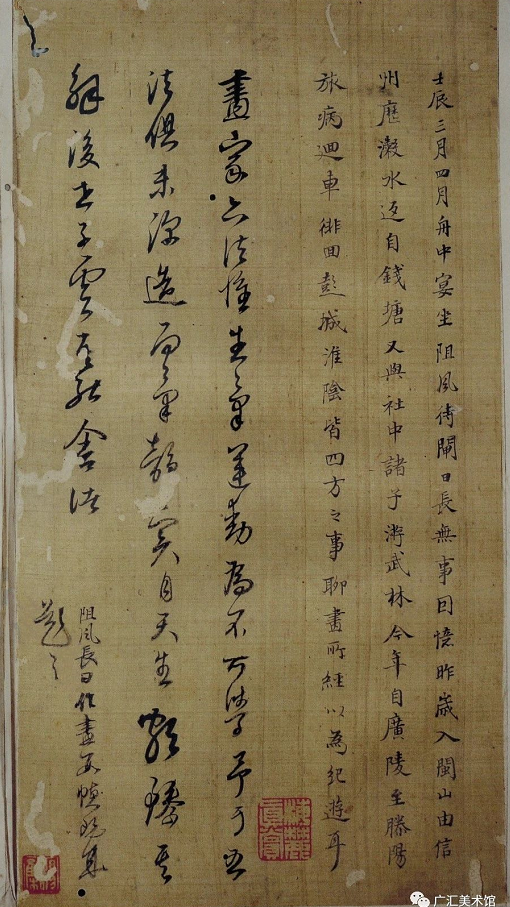

董其昌 《山水十六开题识》 安徽省博物院藏

在鉴定过程中,我们判断某些作品是伪迹的原因,是因为其中有一些错误。因为真的东西,特别是古代大多数文人画家很有文化,很少会写错别字。但是,我们有时候也要知道,真迹反而会出现错误。比如像这幅,董其昌题跋:“后世子雲”为什么“雲”特意用繁体字?因为这是云彩的“雲”。在古代的诗词情境下,“诗云子曰”,这个“云”是动词,是“说”,要用简体“云”。“云”和“雲”是两个字。这上面的“后世子雲”,董其昌就写错了,写的是“雲”。不要奇怪,在册页里,董其昌经常凭记忆引用古诗,好几页都有类似的问题。不光董其昌,很多人都是凭记忆引用诗句,有的文字少掉,有的少掉半句、一句,一段也都很正常。但是,这恰恰是真迹的特征。

台北故宫的三十七页摹本比较全,其中有二十九幅画上是有题跋的。画的内容大致了解一下,董其昌很不容易,他带着老师的棺柩,一路顺着运河南下,到杭州。顺着钱塘江往西,到上饶、江西。然后沿着武夷山,转到沙县。到沙县之后,它要往西北走回去了,董其昌就要再往东南,再转陆路。

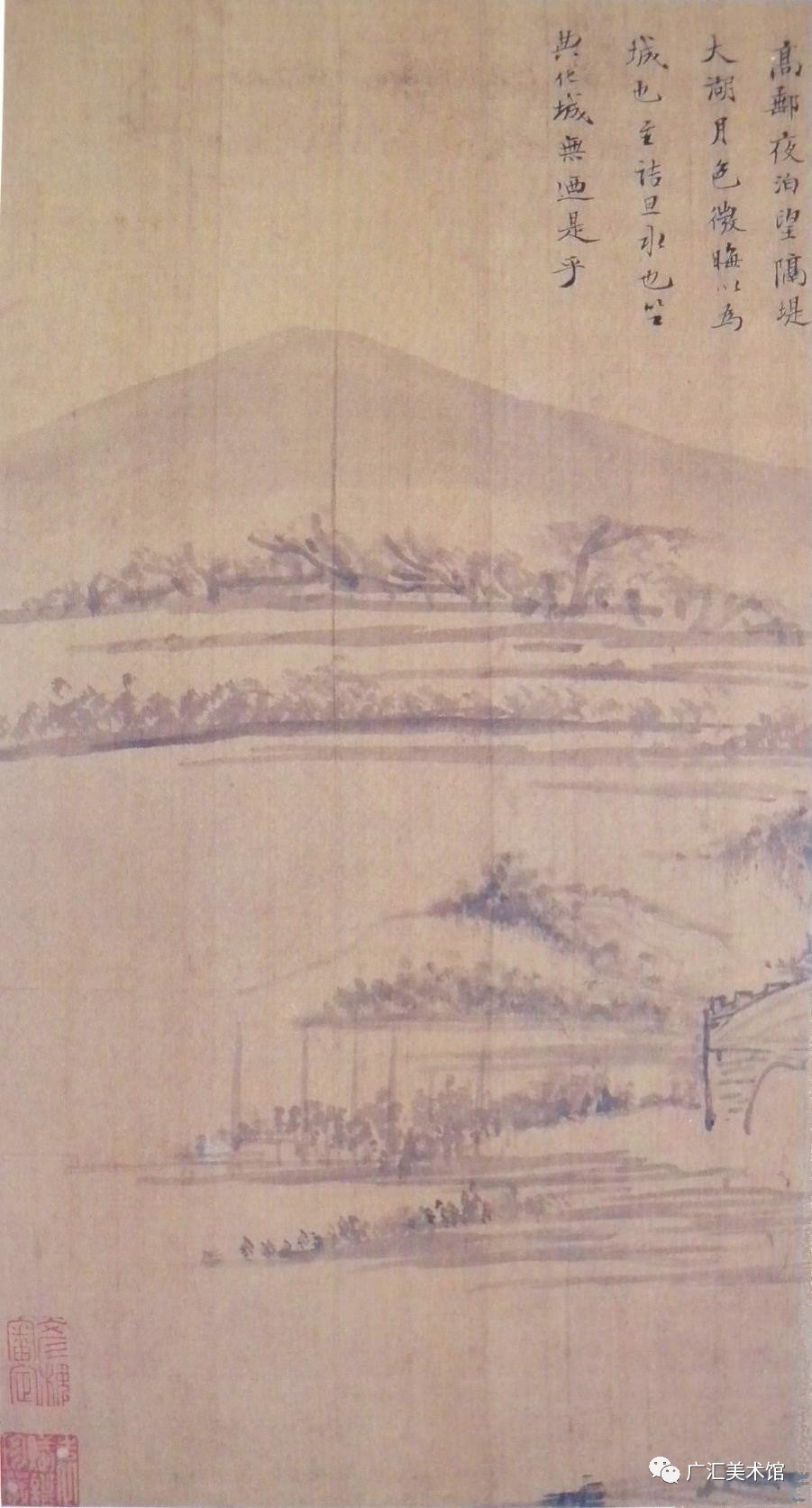

《山水十六开·高邮夜泊》 安徽省博物院藏

安徽省博的《山水十六开》有十页也有题跋。其中《高邮湖夜泊》这一页,是台北本没有的。还有一页,两个版本是都有的,但是安徽本有诗,台北本没有把诗摹上去。两本的题跋,大家能看出来吗?

现在就是鉴定,真假美猴王、真假包公来了。两个一模一样,这个是台北本,有落款、印章,临摹者自己还增加了款印。这就是属于典型的做出来的。仔细比对,两个的相似性挺高。在古代,因为没有拍照和印刷,我们无法要求古人像我们今天这样进行比对、鉴定,所以只能进行一个大的风格性鉴定。

在安徽本真本的后面,有清代康熙皇帝的书法老师沈荃(松江人),给董其昌作的题跋。真本的收藏史也值得一提,在董其昌之后,真本被河南的袁氏家族收藏。上边有袁赋谌的印,袁赋谌的爸爸叫袁枢,爷爷叫袁可立。袁可立是董其昌的学生。这上面就有袁赋谌的印章,说明是袁赋谌的家藏。而且袁枢父子的家藏书画是非常精的,董其昌之后,像董源这些,很多的南宗画都被袁氏家族收藏。

袁可立要稍微了解一下,明朝有两位姓袁的重要大臣,一位是袁可立,还有一位是袁崇焕。为什么袁崇焕后来被千刀万剐了,就因为袁可立退休回家,导致整个辽东的局势失控。鉴定书画一定要去了解历史背景。袁可立(河南人)因为母亲的关系,在陆树声家里读书。陆树声请董其昌到家里去教儿子(陆彦章)读书,袁可立就跟着陆彦章一起师从董其昌。后来最为传奇的是师徒三人,同年同榜进士,传为佳话。袁可立后来做考官,收了书画史上著名的三位大书法家:黄道周、王铎、倪元路为学生,这三个人,同榜进士。

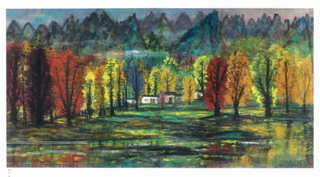

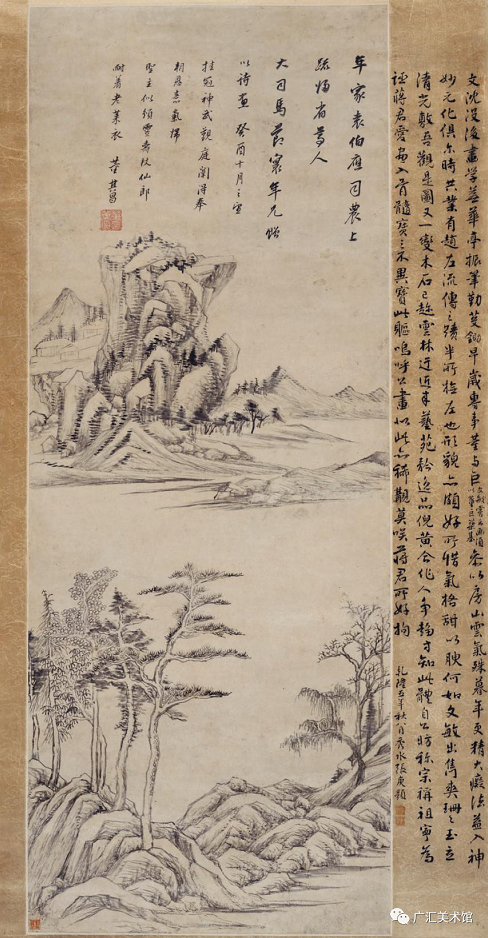

(明)董其昌 《疏林远岫图》 天津博物馆藏

这张画是董其昌画给袁枢的,袁可立在这个时候已经去世了,但是袁枢还不知道,要回去看他父亲,所以董其昌就给他画了这幅作品,这是一个重要的文献。我们的《夏山图》、上博的董源(五代)作品上,都有袁枢的收藏章,这些都是袁枢的收藏。在《潇湘图》上,既有收藏章,还有题跋。这是《潇湘图》上王铎的题跋和袁枢的收藏章。所以袁枢跟河南孟津的王铎兄弟都是有很重要的关系。

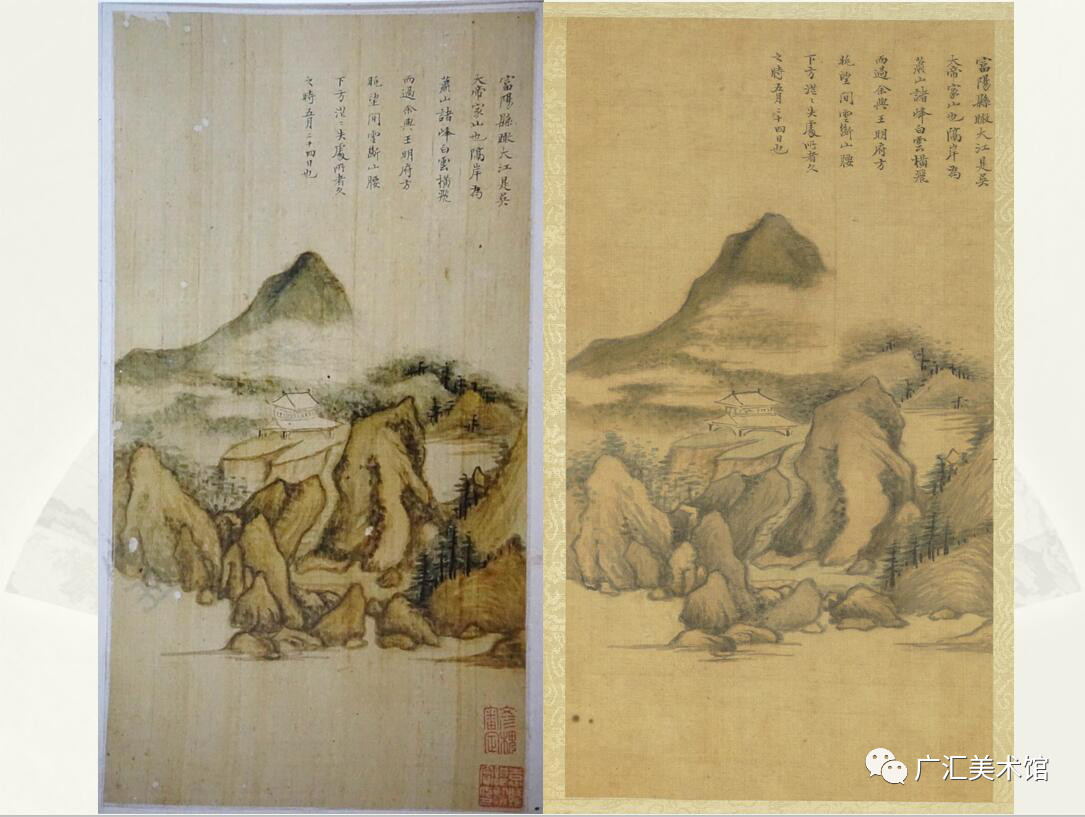

我们来看看双包案。双包,一真一伪。我们比对一下,几乎是一模一样的。大家能看到两个版本,在这里我想考考大家,哪一个是真本,哪一个是伪本?左边这一组。明显有款的,我已经告诉大家是摹本。右边这一组也是左边的,因为颜色不一样。换个颜色,现在哪一个是真的,哪一个是假的?绝大多数认为左边这个是真迹,那恭喜大家,答对了。

这个摹本保存的非常好,我们看一件文物也要注意它的品相怎么样。它的品相完好,绢丝很新,而真迹的绢丝被虫蛀得厉害,包浆很古老,一看就是明代的,而摹本的绢丝一看就是清代的。比如像看张大千作品的材料,张大千很少会用全生的纸,他的纸是自己特制的四川纸。如果伪造、染色做旧,它的包浆气息跟真迹是不一样的,所以宋代的古画拿出来后,根据反光、光泽,感觉明显跟明代是不一样的。所以,尽管有很多明代的院体画改款,比如像马远、夏圭风格的都改掉,但是一看明代是明代,宋代是宋代。

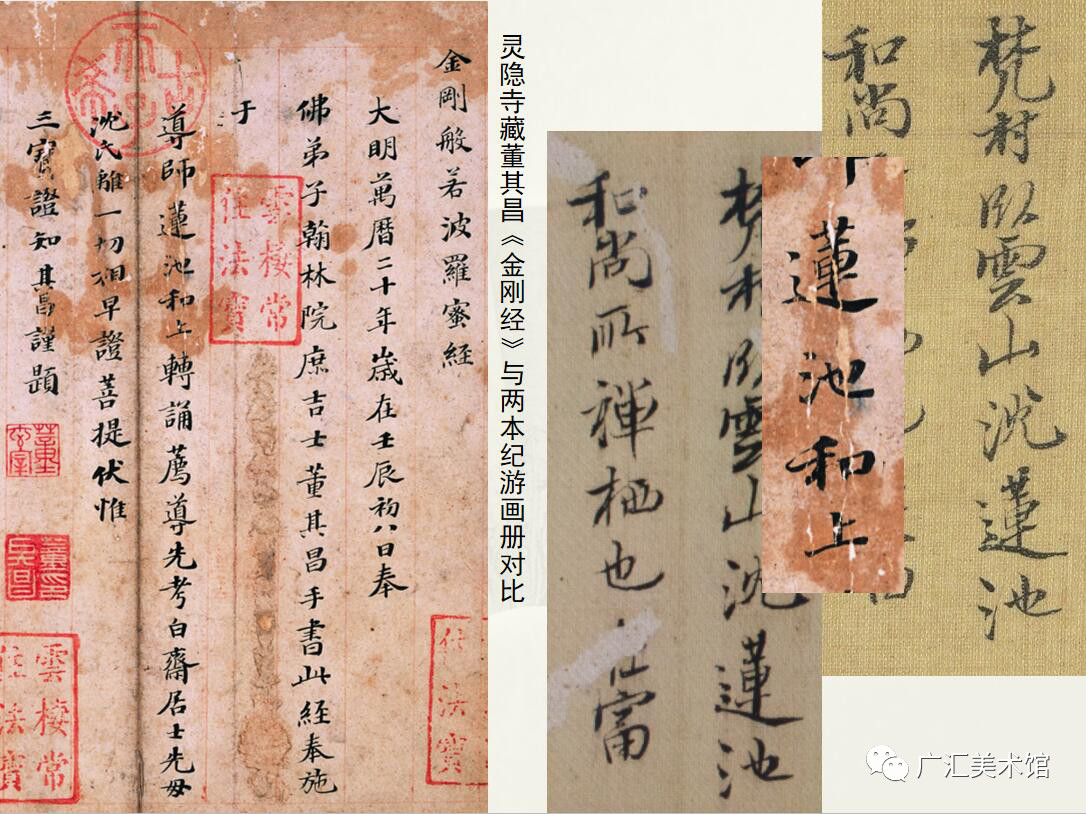

刚才说鉴定所依赖的感觉,还不是最可靠的。关键是要对董其昌本人的艺术要有深刻的研究。这就是在时代风格之外的个人风格。我们看看董其昌在三十八岁时,其他作品是什么样的?在灵隐寺有一本董其昌的《金刚经》,这本《金刚经》是他写给明末四高僧之首的莲池大师的。莲池大师在当时是非常了不起的人物。为他死去的父母荐冥福,然后董其昌抄了一本《金刚经》送到云栖莲池那里。

这本《金刚经》以前在灵隐寺很多人没有当作真迹,后面我们看到这里有乾隆古稀天子的印章。乾隆御赏的东西怎么可能留在寺庙里?这是一个外行的提问,寺里面的寺产,皇帝只能赏赐给寺庙,不能带回去。云栖寺是康熙最喜欢的寺庙,乾隆六次下江南,灵隐寺每次去一次,云栖寺宗风最正,每次去,莲池大师的遗迹瞻仰两次。所以大概是乾隆第四次去题跋它的时候发现纸不够,就被他带回行宫(圣因寺),继续接上宋代的藏经纸进行题跋。

我们就用《金刚经》上“莲池和上”对比,大家看“莲池”的写法,它的捺划、笔势,三个“莲”如果放在一起,从左到右,哪两个更接近? A和B。因为大家看这个人的用笔个性,就像西方有鉴定笔迹,一个人在银行的签名是唯一的,可以进行鉴定。我们鉴定中国书画,看款印。虽然摹本上盖了印章,但是和早期同一年董其昌作品上所盖的印章对比,是两方章。印章可以伪造,篆刻高手所刻的艺术水准、印章本身的材质,在鉴定中也是要考量的。

现在左右两张,我们继续做鉴定游戏。怎么会有两张一样的?仔细对比,把它放到差不多大的尺幅,摹本跟真本的差别就出来了,哪一个是真本?看它的气息、画的水准,左边的是真本。右边整个比较的松软,临摹东西很容易走形。古代没有高科技,只能对着临,用一张薄的纸勾轮廓,很容易变形。

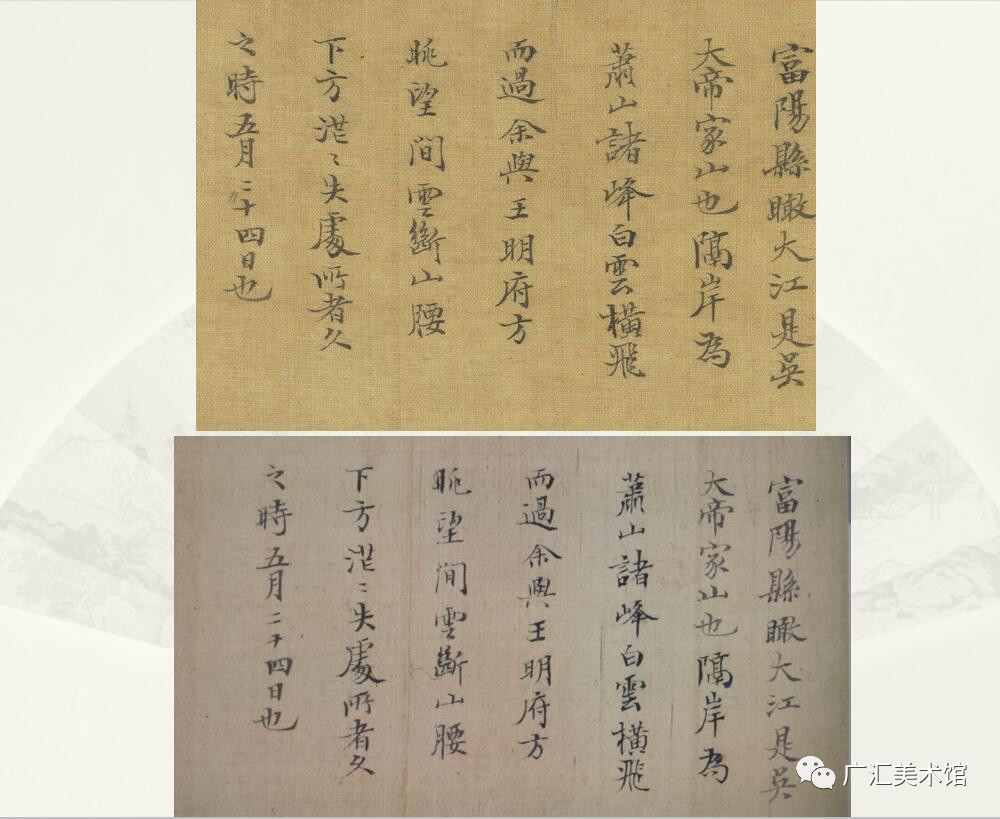

我们对比一下哪一个是真迹?这就考验大家对董其昌书法的理解,甚至是对整个书法艺术高低的把握,这就是书法的好坏。首先,我们不会看真伪,但能看好坏。一个人写的好不好,是有感觉的。大家就对比哪一个更好,觉得上面的更好还是下面的更好?明显支持真迹的人多,下面的应该是真迹。看它整体的感觉,上面用笔非常的尖峭,很多地方很做作。比如像“山”、“方”的起笔、收笔,跟董其昌的真迹是有差别的。

我们再看一下同样画灵隐寺飞来峰的题跋,哪一个是真迹?左面还是右面?大家还都是有欣赏能力的,明显还是选择左面的多。为什么左面的是真迹?我们对比一下,比如像“林”的捺脚,它很不自然,这一撇非常的尖峭,真正的书法高手是有变化的。太“露”这个“露”字,看这个结构,刻意模仿会非常的拘谨,会很严格的抠外形。

所以我们通过这个案例,知道古代摹本,有的是复制,有的是做伪。在这些摹本和作伪品当中,作伪者的水平和心态,能体现出作品的艺术高下,从而能够判断真伪。不要一概而就的认为摹本就是假的,有的摹本具有很大的价值,如《富春山居图》被烧过,有的摹本保留了头部(邹之麐摹本),有的摹本保留了尾部(沈周摹本),因为有赖于多个摹本,所以今天才能知道它的全貌。